rosariolentini52@gmail.com

CURRICULUM

Nato a Mazara del Vallo nel 1952, risiede a Palermo.

Si è laureato in Scienze Politiche (indirizzo politico-economico) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Firenze nel 1975.

Dopo la laurea, ha proseguito gli studi e le ricerche sulla storia della Sicilia in età moderna e contemporanea, approfondendo in modo particolare alcuni aspetti della storia economica e sociale dell’Isola tra XVIII e XX secolo.

Ha rivolto i suoi interessi di ricerca verso diverse aree tematiche:

a) storia e attività imprenditoriali della famiglia Florio;

b) attività dei mercanti-imprenditori inglesi in Sicilia;

c) viticoltura ed enologia e, in particolare, nell’area di produzione del marsala;

d) pesca e tonnare nella Sicilia dell’800;

e) commercio e dogane della Sicilia occidentale tra 700 e 800.

Su questi temi di ricerca ha pubblicato numerosi lavori (anche su riviste straniere), ha presentato relazioni a convegni in Italia e all’estero; ha curato e organizzato alcune mostre documentarie.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDI.

Ha presentato relazioni a numerosi convegni, tra i quali si segnalano:

La cultura materiale in Sicilia, I congresso internazionale di studi antropologici siciliani, Università degli studi, Facoltà di Lettere, Palermo, 12-15 gennaio 1978.

Benjamin Ingham nella Sicilia dell’Ottocento, Società Marsalese per la Storia Patria, Marsala, 15-16 giugno 1985.

I Whitaker e il capitale inglese tra l’Ottocento e il Novecento in Sicilia, Libera Università del Mediterraneo, Trapani, 29-30 novembre e 1 dicembre 1990.

L’evoluzione degli studi di Ragioneria dalla fine del XVIII secolo. Storie di imprese siciliane, II Convegno nazionale di Storia della Ragioneria, Università degli studi, Facoltà di Economia e Commercio, Messina, 16-17 dicembre 1993.

La costruzione di un capoluogo nell’Ottocento borbonico, Seminario di studi, Archivio di Stato, Caltanissetta, 15-17 dicembre 1994.

I Whitaker di villa Malfitano, Fondazione Giuseppe Whitaker, Palermo, 16-18 marzo 1995.

La Sicilia, Garibaldi, i Mille di Marsala: fonti, memorie e mito, Centro Internazionale di Studi Risorgimentali Garibaldini, Marsala, 11-13 maggio 1997.

Giovan Battista Filippo ed Ernesto Basile. Settant’anni di architetture, Giornate di studi, Università degli studi, Facoltà di Architettura, Palermo 25-27 maggio 2000.

La pesca in Italia tra età moderna e contemporanea. Produzione, mercato, consumo, II Convegno di studi sulla storia della pesca, Alghero-Cabras, 7-9 dicembre 2001.

III Simpósio da Associação Internacional de História e Civilização da Vinha e do Vinho, CEHA, Centro de Estudos de História do Atlântico, Funchal (Madeira), 5-8 de Outubro de 2003.

IV Simposio de la Asociación Internacional de Historia y Civilización de la Vid y el Vino, Haro (Espana), 13-16 giugno 2004.

4th International Congress of Maritime History, IMEHA, International Maritime Economic History Association, Corfu (Greece), 22-27 June 2004.

Dispar et unum. 1904-2004 I cento anni del villino Basile, Convegno di studi, Università degli studi, Facoltà di Architettura, Palermo, 16-18 dicembre 2004.

Pesca e patrimonio industriale. Tecniche, strutture e organizzazione (Sicilia, Puglia, Malta e Dalmazia) tra XIX e XX secolo, Seminario internazionale di studi, Bari, 26 novembre 2005.

Making Waves in the Mediterranean - Sulle onde del Mediterraneo, The 2nd Mediterranean Maritime History Network (MNHN) Conference, Messina-Taormina, 4-7 May 2006.

La Ragioneria a Palermo tra storia dei fatti, delle idee e delle istituzioni, Università degli studi, Facoltà di Economia e Commercio, Palermo, 2-3 febbraio 2007.

Los vinos generosos atlanticos y mediterraneos. Panorama histórico y actual, X Encuentros de Primavera de la Universidad de Cádiz, El Puerto de Santa María, 23-25 April 2007.

Pesci, barche, pescatori nell’area mediterranea dal medioevo all’età contemporanea, IV Convegno internazionale di studi, Università di Salerno, Fisciano-Vietri-Cetara, 3-6 ottobre 2007.

Istituzioni e traffici nel Mediterraneo tra età antica e crescita moderna, Seminario internazionale, CNR Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, Napoli, 14-15 dicembre 2007.

Marsala dopo l’Unità. Territorio, economia, società, cultura, Centro Internazionale di Studi Risorgimentali Garibaldini, Marsala, 10 maggio 2008.

Il Liberty a Palermo e le esperienze nazionali ed internazionali. Un confronto sugli studi, le ricerche e la tutela, Centro nazionale per le celebrazioni del centenario Movimento Liberty in Italia, Palermo 23-24 giugno 2009.

Vinhas e Vinhos, I Congresso Internacional, Associação Portuguesa da História da Vinha e do Vinho, Porto, 13-16 Outubro 2010.

Jeannette Villepreux Power tra storia, scienza e cultura nella Sicilia dell’Ottocento, Convegno internazionale di studi, Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, Messina, 10 dicembre 2010.

La pesca dalle origini alla sicurezza alimentare, Terrasini, Palazzo d’Aumale, 16 giugno 2011.

O mar. Patrimonios. Usos e representações, II Encontro CITCEM (Centro de Investigaçâo Transdisciplinar), Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 20-22 Outubro 2011.

Henri d’Aumale e gli Orléans in Sicilia, Terrasini, Palazzo d’Aumale, 21 settembre 2012.

VI Congresso della Società Italiana delle Storiche, Università degli Studi di Padova, 14-15 febbraio 2013; Università Ca’ Foscari, Venezia, 16 febbraio 2013, panel “Fuori dai canoni”.

Bicentenario della nascita di Francesco Minà Palumbo, Museo Naturalistico “F. Minà Palumbo”, Castelbuono 8-10 marzo 2014.

Sicilia e viticoltura nel Risorgimento, Centro internazionale studi risorgimentali garibaldini, Marsala, Complesso San Pietro, 3 maggio 2014.

Il libro. Editoria e pratiche di lettura nel Settecento, Convegno annuale della Società Italiana di Studi sul XVIII secolo, Pisa (Centro museale espositivo San Michele degli Scalzi), 26-28 maggio 2014.

45nd Annual Conference of the Association for Spanish and Portuguese Historical Studies, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena (Dipartimento di Giurisprudenza), 26-29 giugno 2014.

Cibo paesaggio architettura archivi, V Giornata nazionale archivi di architettura 2015, Palermo, Soprintendenza del Mare, 29 maggio 2015.

L'azienda agricola Maccarese e il suo archivio: un patrimonio culturale per la storia, per la comunità, Castello di San Giorgio (Maccarese, Fiumicino), 27 settembre 2016.

Eleuterio e Mìlicia: storia e paesaggio di una terra tra due fiumi, Bagheria, 17 dicembre 2016.

Crispi patriota e statista, Ribera-Agrigento 30-31 marzo 2017.

L’utopia del Giappone in Europa, Palermo 9 giugno 2017.

Il «decennio inglese» in Sicilia 1806-1815. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca, convegno internazionale di studi, Palermo, Villa Malfitano 14-15 dicembre 2018.

Marsala, la Sicilia e la Grande Guerra, Centro Internazionale di Studi Risorgimentali Garibaldini, Marsala, Complesso S. Pietro 10 maggio 2019.

CURA E ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE DOCUMENTARIE, DOCENZE E INCARICHI SCIENTIFICI.

Nel 1990, per incarico della Fondazione Culturale Lauro Chiazzese (ex Sicilcassa) di Palermo, ha curato e organizzato la mostra (dicembre 1990-febbraio 1991) e il relativo catalogo L’economia dei Florio. Una famiglia di imprenditori borghesi dell’800, Sellerio, Palermo 1990.

Nel 1993, per conto della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Messina, ha curato la mostra documentaria (archivistica, bibliografica e iconografica) in occasione del 2° Convegno nazionale di storia della Ragioneria (Messina, 16-17 dicembre 1993).

Nel 2005 ha fatto parte del Comitato scientifico della mostra inaugurale della Galleria d’Arte Moderna di Palermo dedicata al pittore Francesco Lojacono (ottobre –dicembre 2005).

Nel 2007 ha fatto parte del Comitato scientifico della mostra bibliografico-documentaria svoltasi presso la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana in occasione del convegno di storia della Ragioneria, organizzato dalla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Palermo (2-3 febbraio 2007).

Nel 2008 ha collaborato, in qualità di consulente storico, con il regista Salvo Cuccia per la realizzazione del video I Florio: dal mito alla storia, andato in onda su RAI 3 nel format «La Storia siamo noi».

Nel 2009, per incarico della Fondazione Mandralisca di Cefalù, ha curato il ciclo di conferenze “Enrico Pirajno di Mandralisca: l’uomo e il suo tempo” (ottobre 2009 – marzo 2010).

Nel 2010, in qualità di docente a contratto, ha tenuto un ciclo di lezioni presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Messina “Economia e società in Sicilia tra ‘800 e ‘900” (novembre-dicembre 2010).

Nel 2011, per incarico di Civita Sicilia ha curato il ciclo di incontri a tema, presso la Galleria d’Arte Moderna di Palermo, “Ottocento-Novecento: Palermo due fin de siècle a confronto” (gennaio-maggio 2011).

Nel 2013 è stato componente del Comitato scientifico della Fondazione Ignazio Buttitta di Palermo.

Dal 2013 collabora con la redazione di «Dialoghi Mediterranei», bimestrale on-line dell’Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo, http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/: contributi nei nn. 1 (aprile 2013); 2 (giugno 2013); 4 (novembre 2013); 5 (gennaio 2014); 9 (settembre 2014); 11 (gennaio 2015); 13 (maggio 2015); 19 (maggio 2016); 21 (settembre 2016); 25 (maggio 2017); 28 (novembre 2017); 29 (gennaio 2018); 31 (maggio 2018); 33 (settembre 2018); 35 (gennaio 2019); 37 (maggio 2019); 38 (luglio 2019); 44 (luglio 2020); 48 (marzo 2021); 50 (luglio 2021); 51 (settembre 2021); 52 (novembre 2021); 53 (gennaio 2022); 55 (maggio 2022); 59 (gennaio 2023); 60 (marzo 2023); 61 (maggio 2023); 62 (1 luglio 2023); 63 (1 settembre 2023); 64 (1 novembre 2023); 66 (1 marzo 2024); 67 (1 maggio 2024).

Nel 2016 è stato componente del Comitato tecnico scientifico del Centro Internazionale di Studi Risorgimentali Garibaldini di Marsala.

Nel blog www.lidentitadiclio.com ha pubblicato nei seguenti numeri: nel 2016 (10 e 30 marzo; 18 aprile; 5 e 27 maggio; 14 luglio; 15 settembre; 24 novembre); nel 2017 (24 gennaio; 18 aprile); nel 2019 (26 aprile; 25 e 30 ottobre); nel 2020 (29 aprile; 18 agosto).

Dal 2021 fa parte del comitato di redazione della rivista trimestrale «Studi Storici Siciliani».

ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

- Aspetti della circolazione monetaria in Sicilia nel primo Ottocento attraverso le lettere di cambio, «Atti dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo», serie IV, vol. XXXV, 1975-76, parte II, pp. 481-493.

- Note su un operatore commerciale in Sicilia: Abraham Gibbs (1799-1802), «Nuovi Quaderni del Meridione», Palermo 1976, n. 56, pp. 386-394.

- I Florio e la produzione del vino Marsala, «Nuovi Quaderni del Meridione», Palermo 1977, n. 57, pp. 17-37.

- La Fonderia Oretea di Ignazio e Vincenzo Florio, «Nuovi Quaderni del Meridione», Palermo 1977, n. 60, pp. 413-434.

- Dalla filanda di cotone alla Tessoria del Pegno: due iniziative dei Florio, «Nuovi Quaderni del Meridione», Palermo 1978, n. 63, pp. 268-281.

- Il sistema gerarchico nella mattanza, in La cultura materiale in Sicilia, Atti del I congresso internazionale di studi antropologici siciliani (Palermo, 12-15 gennaio 1978), «Quaderni del Circolo semiologico siciliano», Palermo 1980, pp. 449-455.

- Note e riflessioni sulle vicende economiche e finanziarie di Casa Florio (1848-1902), «Nuovi Quaderni del Meridione», Palermo 1981, n. 73, pp. 34-72.

- Il problema dello sviluppo economico ed il ruolo della Cassa per il Mezzogiorno in Sicilia, «Sindacato CGIL», Camera del Lavoro, Palermo 1982, n. 1, pp. 22-32; n. 2, pp. 34-47.

- Aromatari, negozianti-banchieri e padroni di mare calabresi a Palermo: i Barbaro e i Florio, in «Atti dell’Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Palermo», serie IV, vol. IV, parte II, 1983-84, pp. 201-214.

- L’aromateria dei Florio al piano di S. Giacomo la Marina (1807-1813), in «Atti dell’Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Palermo», serie V, vol. IV, parte II, 1983-84, pp. 291-314.

- L’organizzazione commerciale e l’attività finanziaria di Benjamin Ingham: (1809-1830), in Benjamin Ingham nella Sicilia dell’Ottocento, Atti del seminario di studi (Marsala, 15-16 giugno 1985), Associazione Marsalese per la Storia Patria, Marsala 1985, pp. 95-119.

- Le origini (1797-1828), in Romualdo Giuffrida - Rosario Lentini, L’età dei Florio, Sellerio, Palermo 1985, pp. 17-28.

- L’epilogo (1874-1902), in Romualdo Giuffrida - Rosario Lentini, L’età dei Florio, Sellerio, Palermo 1985, pp. 55-101.

- Economia e storia delle tonnare di Sicilia, in Vincenzo Consolo, La pesca del tonno in Sicilia, Sellerio, Palermo 1986, pp. 31-56.

- Constantin Samuel Rafinesque Schmaltz negoziante e naturalista a Palermo (1805-1815), «Libera Università Trapani», Trapani 1986, n. 12, pp. 125-136.

- La presenza degli Inglesi nell’economia siciliana, in Raleigh Trevelyan, La storia dei Whitaker, Sellerio, Palermo 1988, pp. 115-146.

- Una nuova cultura del vino, in L’economia dei Florio, Sellerio, Palermo 1991, pp. 71-86.

- Catalogo della mostra, in L’economia dei Florio, Sellerio, Palermo 1991, pp. 187-219.

- Alle origini del capitalismo finanziario: la nascita della “Prima Compagnia di Assicurazioni di Palermo”, in I Whitaker e il capitale inglese tra l’Ottocento e il Novecento in Sicilia, Atti del seminario di studi (Trapani, 29-30 novembre e 1 dicembre 1990), a cura di Claudio D’Aleo e Salvatore Girgenti, Libera Università del Mediterraneo, Trapani 1992, pp. 83-107.

- La borghesia protagonista, «Nuove Effemeridi», Palermo 1991, n. 16, pp. 30-35.

- Modelli di imprenditoria nell’800 siciliano: i Florio e gli Ingham-Whitaker, in L’evoluzione degli studi di Ragioneria dalla fine del XVIII secolo. Storie di imprese siciliane, Atti del II Convegno nazionale di Storia della Ragioneria (Messina, 16-17 dicembre 1993), Pacini, Pisa 1996, pp. 129-139.

- I Florio e i mercanti stranieri nell’area dello zolfo, in Città capovalli nell’Ottocento borbonico, a cura di Claudio Torrisi, Sciascia, Caltanissetta-Roma 1995, pp. 263-304.

- Joseph Whitaker e la coltura dell’Agave sisalana in Sicilia, in I Whitaker di villa Malfitano, a cura di Rosario Lentini e Pietro Silvestri, Atti del seminario di studi (Palermo, 16-18 marzo 1995), Fondazione “Giuseppe Whitaker”, Palermo 1995, pp. 71-84.

- Il Leone di Alcamo, in Sulle strade del vino: il baglio Florio, Fondazione Orestiadi, Gibellina 1996, pp. 8-12.

- Il Marsala di via Matarazzari, «Nuove Effemeridi», Palermo 1997, n. 37, pp. 38-44.

- La rivoluzione economica del Marsala, in Marsala, Murex, Marsala 1997, pp. 357-367.

- La Sicilia nel 1860. Economia e società, in La Sicilia, Garibaldi, i Mille di Marsala: fonti, memorie e mito, Atti del convegno (Marsala, 11-13 maggio 1997), Marsala 1998, pp. 185-198.

- Per fiume e per mare. Il vino di Mazara da Joseph Payne a Luigi Vaccara, in Mazara ‘800-‘900. Ragionamenti intorno all’identità di una città, Mazzotta, Castelvetrano 2002 (prima edizione), pp. 61-76.

- Mazara tra censi e censimenti. Per una storia dell’identità sociale, in Mazara ‘800-‘900. Ragionamenti intorno all’identità di una città, Mazzotta, Castelvetrano 2002 (prima edizione), pp. 103-118.

- La marineria e le attività produttive. Note sulla storia dell’economia mazarese, in Mazara ‘800-‘900. Ragionamenti intorno all’identità di una città, Mazzotta, Castelvetrano 2002, (prima edizione), pp. 185-206.

- Favignana nella seconda metà dell’800: innovazioni e mercato, in La pesca in Italia tra età moderna e contemporanea. Produzione, mercato, consumo, a cura di Giuseppe Doneddu e Alessandro Fiori, Atti del II Convegno di studi sulla storia della pesca (Alghero-Cabras, 7-9 dicembre 2001), E.D.S., Sassari 2003, pp. 507-520.

- Mezzadria e viticoltura tra ‘800 e ‘900 in un’area della Sicilia occidentale, in Actas do III Simpósio da Associação Internacional de História e civilização da vinha e do vinho (Funchal, 5 a 8 de Outubro de 2003), CEHA, Funchal (Madeira) 2004, pp. 563-587.

- Per una storia di Mazara fino all’Ottocento. Appunti di un percorso storiografico, (con Antonino Cusumano), in Mazara ‘800-‘900. Ragionamenti intorno all’identità di una città, Sigma Edizioni, Palermo 2004, (seconda edizione), pp. 17-29.

- Sviluppo della viticoltura e dell’enologia nell’area del Trapanese nel XVIII e nel XIX secolo, «Studi Garibaldini», Centro Internazionale di Studi Risorgimentali-Garibaldini, Marsala, anno IV, n. 3, marzo 2004, pp. 27-34.

- Financial Activities of English Merchant-Bankers in Western Sicily between the 18th and 19th Centuries, in Proceedings of the 4th International Congress of Maritime History, (Corfu, Greece, 22-27 June 2004), CD-ROM edited by IMEHA (International Maritime Economic History Association).

- Dal commercio alla finanza: i negozianti-banchieri inglesi nella Sicilia occidentale tra XVIII e XIX secolo, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 2 (dicembre 2004), pp. 105-122.

- Francesco Brancato: un maestro di storia della Sicilia, in Villa Malfitano, Fondazione Giuseppe Whitaker, Palermo 2004, pp. 5-16.

- Palermo primo Novecento: la modernizzazione difficile, in Dispar et Unum 1904-2004. I cento anni del Villino Basile, a cura di Eliana Mauro e Ettore Sessa, Grafill, Palermo 2006, pp. 281-286.

- Mercanti, imprenditori e artisti a Palermo nella seconda metà dell’Ottocento, in Francesco Lojacono 1838-1915, Silvana Editoriale, Milano 2005, pp. 119-149.

- Un vino inglese nel cuore del Mediterraneo: origini e caratteristiche del Marsala, «Douro. Estudos & Documentos», Universidade do Porto, n. 21 (2006), pp. 175-182.

- Da Magazinazzi a Cefalù: le tonnare palermitane tra storia e recupero, in Pesca e patrimonio industriale. Tecniche, strutture e organizzazione (Sicilia, Puglia, Malta e Dalmazia tra XIX e XX secolo), a cura di Maurizio Gangemi, Cacucci Editore, Bari 2007, pp. 91-124.

- English Merchant-Bankers in Western Sicily in the early-Nineteenth Century, in Anglo-Saxons in the Mediterranean. Commerce, Politics and Ideas (XVII-XX Centuries), edited by Carmel Vassallo and Michela D’Angelo, Malta University Press, Malta 2007, pp. 115-130.

- Dall’associazionismo al Collegio. Per una storia dei ragionieri di Palermo, in Il Collegio dei Ragionieri della Provincia di Palermo (1890-1950), a cura di Rosario Lentini, Collegio dei Ragionieri, Palermo 2007, pp. 7-10.

- Favignana nell’800: architetture di un’economia, in Lo Stabilimento Florio di Favignana. Storia, iconografia, architettura, Soprintendenza BB.CC.AA., Trapani 2008, pp. 15-257.

- La Regia Secrezia e la dogana nella piazza mercantile di Palermo tra ‘700 e ‘800, in R. Salvemini (a cura di), Istituzioni e traffici nel Mediterraneo tra età antica e crescita moderna, C.N.R. Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, Napoli 2009, pp. 377-404.

- La gessatura dei vini in Sicilia tra ‘800 e ‘900: empirismo e sperimentazioni. (The Plastering of Sicilian Wines), in Anuário 2009, CEHA, Centro de Estudos de História do Atlântico, Funchal (Madeira) 2009, pp. 437-451.

- Tra frodi e legalità: pesca a strascico e pesca con la dinamite nei Compartimenti marittimi di Palermo e di Trapani tra Ottocento e Novecento, in V. D’Arienzo e B. Di Salvia (a cura di), Pesci, barche, pescatori nell’area mediterranea dal medioevo all’età contemporanea, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 255-286.

- British merchants and goods in Palermo (1797-1816), in Making Waves in the Mediterranean - Sulle onde del Mediterraneo, in Proceedings of the 2th MMHN Conference, Messina and Taormina, 4-7 May 2006, Istituto di Studi Storici “Gaetano Salvemini”, Messina 2010, pp. 483-491.

- Tina Whitaker Scalia da Sicily & England (1907) a Sicilia e Inghilterra (1948), in Tina Whitaker Scalia, Sicilia e Inghilterra. Ricordi politici. La vita degli esuli italiani in Inghilterra (1848-1870), Torri del Vento, Palermo 2012, pp. V-LV.

- Gli scritti del periodo siciliano e lo Specchio delle Scienze (1814) di Constantin Samuel Rafinesque Schmaltz, «Naturalista siciliano», s. IV, XXXVI (2), 2012, pp. 253-278.

- L’istituzione della Scuola Media di Commercio a Palermo tra ‘800 e ‘900, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 26, (dicembre 2012), pp. 475-502.

- Isole nell’Isola: l’economia siciliana preunitaria, in Sicilia 1812. Laboratorio costituzionale. La Società la cultura le arti, a cura di Maria Andaloro e Giovanni Tomasello, Assemblea Regionale Siciliana, Palermo 2012, pp. 62-71.

- Genesi e sviluppo della fillossera (Phylloxera vastatrix) nella Sicilia dell’800, in Vinhas e vinhos. Actas, I Congresso international, Porto 13-16 ottobre 2010, APHVIN–GEHVID, Associação Portuguesa de História da Vinha e do Vinho, Porto 2012, pp. 549-564.

- La rivoluzione di latta. Breve storia della pesca e dell’industria del tonno nella Favignana dei Florio, Torri del Vento, Palermo 2013.

- Vincenzo Raja. Tra passione politica e impegno scientifico (Mazara del Vallo 1881-Palermo 1949), Istituto Euroarabo, Mazara del Vallo 2015.

- L’invasione silenziosa. Storia della Fillossera nella Sicilia dell’800, Torri del Vento, Palermo 2015.

- Per una storia dell’ampelografia e della viticoltura siciliana, in Identità e ricchezza del Vigneto Sicilia, a cura di G. Ansaldi ed altri, Regione siciliana, Assessorato dell’Agricoltura, Palermo 2014, pp. 15-55.

- Tina Whitaker Scalia: Sicily & England (1848-1870), in Il genere nella ricerca storica, Atti del VI Congresso della Società Italiana delle Storiche, a cura di Saveria Chemotti e Maria Cristina La Rocca, Il Poligrafo, Padova 2015, vol. I, pp. 555-568.

- Considerazioni sull’economia e sulla società siciliana tra ‘800 e ‘900, in La canzone siciliana a Palermo: un’identità perduta, a cura di Orietta Sorgi, CRICD, Palermo 2015, pp. 35-49.

- La reale stamperia di Palermo tra privativa e mercato (1779-1851), in Editori e tipografi a Napoli e in Sicilia nell’Ottocento, a cura di Gianfranco Tortorelli, Pendragon, Bologna 2016, pp. 139-218.

- La Reale Stamperia di Palermo nel primo ventennio di attività (1779-1799), in Il libro. Editoria e pratiche di lettura nel Settecento, a cura di Lodovica Braida e Silvia Tatti, Prefazione di Antonella Alimento, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2016, pp. 365-377.

- Da Cerere ai mercanti-imprenditori dell’Ottocento preunitario, in Sicilia, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 2016, pp. 417-430.

- Typis Regiis. La Reale Stamperia di Palermo tra privativa e commercio (1779-1851), Palermo University Press, Palermo 2017.

- I Florio ultimo atto, in Il ruggito della velocità. Miti e modernità della Targa Florio motociclistica, Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, Palermo 2018, pp. 19-27.

- Profilo storico delle tonnare siciliane in età moderna, in La pesca in Campania e Sicilia, a cura di Franca Pirolo, Licosia, Ogliastro Cilento 2018, pp. 115-176.

- 1773 Il vino dei gentiluomini, in Storia mondiale della Sicilia, a cura di Giuseppe Barone, Laterza, Bari-Roma 2018, pp. 288-291.

- Vincenzo Ragusa, l’Istituto d’arte e la Scuola d’arti applicate all’industria, in L’utopia del Giappone in Occidente. Studi sul Giapponismo, a cura di Carmelo Bajamonte e Maria Antonietta Spadaro, Fondazione Federico II, Palermo 2019, pp. 71-78.

- Le committenze di un’economia fragile, in Antonio Cutino e la Palermo del ’900. Nel segno della tradizione, a cura di Giacomo Fanale, Silvana Editoriale, Milano 2019, pp. 38-51.

- Sicilie del vino nell’800. I Woodhouse, gli Ingham-Whitaker, il duca d’Aumale e i duchi di Salaparuta, Palermo University Press, Palermo 2019.

- Crispi, Florio e la Navigazione Generale Italiana, in Francesco Crispi, a cura di Marcello Saija, Rubbettino Università, Soveria Mannelli 2019, pp. 333-342.

- Profilo storico delle tonnare siciliane fino allʼOttocento, «Ammentu», Bollettino Storico ed Archivistico del Mediterraneo e delle Americhe, vol. 1°, n. 14 (gennaio-giugno 2019), pp. 13-47.

- Il marsala a Marsala. Un vuoto da colmare, in Marsala dentro fuori Marsala, a cura di Adele e Gaspare Gerardi, Rubbettino, Soveria Mannelli 2020, pp. 65-71.

- La pesca del tonno in Sicilia: dai Florio ai Parodi, in Terracqueo, catalogo della mostra, Palermo, Palazzo dei Normanni, 15 settembre 2020 - 31 gennaio2021, Fondazione Federico II, Palermo 2020, pp. 178-181.

- Gibbs, i Woodhouse e Ingham: una British Connection in Sicilia, in Il «decennio inglese» 1806-1815 in Sicilia. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca, a cura di Michela DʼAngelo, Rosario Lentini, Marcello Saija, Rubbettino, Soveria Mannelli 2020, pp. 125-154.

- Maurizio Signorello: un professionista della storia, in Signorello M., Stefano Pellegrino. Lʼuomo politico e lʼavvocato (1883-1968), cura di Rosario Lentini, Marsala 2021, pp. 5-40.

- Nota introduttiva, in V. Florio, Quattro giorni in via Tasso (Pagine di diario), Torri del Vento, Palermo 2021, pp. 5-15.

- Marcello Dudovich tra le committenze dʼarte e dʼindustria dei Florio, in Marcello Dudovich al tempo della committenza aeronautica 1920-1940, Silvana Editoriale, Milano 2021, pp. 175-179.

- I mercanti della «Nazione napolitana» a Palermo nel Settecento, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 52, agosto 2021, pp. 389-424.

- Paolo Florio e la rete dei bagnaroti a Palermo tra ʼ700 e ʼ800. Documenti inediti, «Studi Storici Siciliani», anno I, n. 3, settembre 2021, pp. 14-26.

- In ricordo di Salvatore Costanza, «Studi Storici Siciliani», anno I, n. 4, dicembre 2021, pp. 136-141.

- La tonnara dellʼArenella di Palermo nel primo Ottocento: produzione, «gravezze» e salari tra profitti e perdite, «Studi Storici Siciliani», anno II, n. 1, marzo 2022, pp. 49-58.

- Prefazione, in A. Marinelli, La Fonderia Oretea dei Florio, Torri del Vento, Palermo, 2022, pp. 5-11.

- Gente che va (con Claudio Fogu e Raffaella Salvemini), in Procida, orizzonte mare. Storia marinara di unʼisola, a cura di Raffaella Salvemini e Claudio Fogu, Nutrimenti, Roma 2022, pp. 111-126.

- Contributo alla bibliografia degli scritti di Francesco Brancato (1913-2002), «Studi Storici Siciliani», anno II, n. 3, settembre 2022, pp. 90-98.

- recensione: I. FAZIO, Il porto franco di Messina nel lungo XVIII secolo. Commercio, fiscalità e contrabbandi, Viella, Roma 2021, «Studi Storici Siciliani», anno II, n. 3, settembre 2022, pp. 102-106.

- La viticoltura e i vini dellʼEtna, «I tempi della Terra», rivista trimestrale ideata e diretta da Antonio Saltini, www.itempidellaterra.it, n. 13, novembre 2022, pp. 31-40.

- Lʼeconomia nel Trapanese alla vigilia della Grande Guerra, «Studi Garibaldini», n. 14, maggio 2023, pp. 31-42.

- LʼIstituto dei Ciechi di Palermo. Da Ignazio Florio a Francesca e Anna Salamone, in Da filantropia a progetto sociale. Accanto ai minorati sensoriali e ai pluridisabili per un futuro di parità ed inclusione, Palermo University Press, Palermo 2023, pp. 16-61.

- Prefazione, in L. Lombardo, Taula matri. Il vino del sudest Sicilia. Mito e storia, Le Fate, Ragusa 2023, pp. 11-17.

- I Florio dallʼOttocento al Novecento: lʼinfelicissima transizione, «Per», Associazione Salvare Palermo, gennaio-giugno 2023, n. 60, pp. 8-15.

- Il marsala: storia di un grande vino siculo-inglese, «il Sommelier», anno XLI, n. 3, 2023, pp. 6-13.

- Mercanti-imprenditori inglesi nel Val di Mazara tra ʼ700 e ʼ800, «Studi Storici Siciliani», anno III, n. 3, settembre 2023, pp. 8-21.

- Mercanti, banchieri, imprenditori inglesi nella Sicilia dellʼOttocento preunitario, «Studi Garibaldini», n. 15, maggio 2024, pp. 59-71.

- Il lavoro delle donne a Palermo tra ʼ800 e ʼ900: dal domicilio alla Manifattura Tabacchi, «Studi Storici Siciliani», anno IV, n. 2, giugno 2024, pp.90-101.

Palermo, 25 settembre 2024

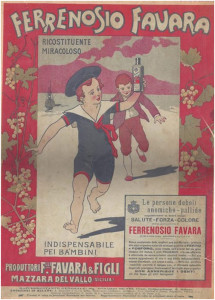

Vito Favara non era soltanto un convinto patriota, ma anche un moderno e lungimirante imprenditore agricolo; in particolare, nei suoi vasti possedimenti produceva cotone, vini e olio, tutti generi ripetutamente premiati alle esposizioni siciliane e nazionali (a Firenze nel 1861, con medaglia di merito per i vini bianchi e neri delle annate 1855, 1859 e 1860) e internazionali (a Londra nel 1862, per i vini e per il cotone bianco di Siam[2]). Alla II Esposizione di orticoltura che si tenne a Palermo nel settembre del 1865, oltre ad un “olio fino da condire” (premiato con medaglia d’argento) e ai vini da pasto, presentò una varietà di marsala concia Italia del 1863, e diversi vini liquorosi Garibaldi, Amarena, Cedrato, Ciregia, un “vino imitazione Malaga 1864” e un distillato di vino.[3] Durante i mesi del colera del 1867 non fece mancare il suo contributo finanziario a sostegno della popolazione colpita, né quello materiale, apportando gratuitamente «[…] per la cura dei cholerosi, tutta quella quantità di vino generoso, alcool ed aceto e ciò per tutto il tempo che la Città trova(va)si afflitta dal male dominante, provvedendone Lazzaritti, Ospedale e Convalescenza».[4]

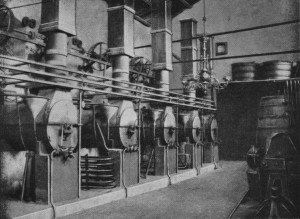

Vito Favara non era soltanto un convinto patriota, ma anche un moderno e lungimirante imprenditore agricolo; in particolare, nei suoi vasti possedimenti produceva cotone, vini e olio, tutti generi ripetutamente premiati alle esposizioni siciliane e nazionali (a Firenze nel 1861, con medaglia di merito per i vini bianchi e neri delle annate 1855, 1859 e 1860) e internazionali (a Londra nel 1862, per i vini e per il cotone bianco di Siam[2]). Alla II Esposizione di orticoltura che si tenne a Palermo nel settembre del 1865, oltre ad un “olio fino da condire” (premiato con medaglia d’argento) e ai vini da pasto, presentò una varietà di marsala concia Italia del 1863, e diversi vini liquorosi Garibaldi, Amarena, Cedrato, Ciregia, un “vino imitazione Malaga 1864” e un distillato di vino.[3] Durante i mesi del colera del 1867 non fece mancare il suo contributo finanziario a sostegno della popolazione colpita, né quello materiale, apportando gratuitamente «[…] per la cura dei cholerosi, tutta quella quantità di vino generoso, alcool ed aceto e ciò per tutto il tempo che la Città trova(va)si afflitta dal male dominante, provvedendone Lazzaritti, Ospedale e Convalescenza».[4] Nell’autunno del 1888 i Favara lanciavano sul mercato la produzione industriale di mosto concentrato ottenuto dal succo di uve bianche dei vitigni Inzolia e Catarratto e, qualche anno dopo, anche dalla varietà Pignatello rosso. Il liquido veniva fatto evaporare fino a ridurre il volume ad un quarto della massa iniziale per ricavare «[…] una sostanza fluida, spessa, nera, analoga al sapone molle. Esso – scriveva nel 1892 il giornalista del «Progrès Agricole et Viticole» di Montpellier – ha, in grado elevato, l’odore dei frutti di fresco compressi. […] Nelle buone annate, quando il mosto raggiunge fino al 23 per cento di zucchero e più, il mosto concentrato […] contiene più del 90 per cento di zucchero».[11] La genesi di questa specifica iniziativa è spiegata in un prezioso opuscolo redatto dai Favara nel dicembre del 1891, la cui lettura integrale risulterebbe di notevole interesse anche per gli enologi contemporanei: «Non fu che dopo la rottura del trattato di commercio con la Francia, e conseguente sovrabbondanza di prodotto, che si tornò a parlare della concentrazione di mosto; e fu appunto allora che anche per parte nostra incominciarono gli studii per l’impianto di quest’Industria nella nostra Provincia, che si presentava come la più adatta, per l’elevato grado zuccherino dei mosti che vi si producono, superiore a quello di tutti gli altri d’Italia».[12]

Nell’autunno del 1888 i Favara lanciavano sul mercato la produzione industriale di mosto concentrato ottenuto dal succo di uve bianche dei vitigni Inzolia e Catarratto e, qualche anno dopo, anche dalla varietà Pignatello rosso. Il liquido veniva fatto evaporare fino a ridurre il volume ad un quarto della massa iniziale per ricavare «[…] una sostanza fluida, spessa, nera, analoga al sapone molle. Esso – scriveva nel 1892 il giornalista del «Progrès Agricole et Viticole» di Montpellier – ha, in grado elevato, l’odore dei frutti di fresco compressi. […] Nelle buone annate, quando il mosto raggiunge fino al 23 per cento di zucchero e più, il mosto concentrato […] contiene più del 90 per cento di zucchero».[11] La genesi di questa specifica iniziativa è spiegata in un prezioso opuscolo redatto dai Favara nel dicembre del 1891, la cui lettura integrale risulterebbe di notevole interesse anche per gli enologi contemporanei: «Non fu che dopo la rottura del trattato di commercio con la Francia, e conseguente sovrabbondanza di prodotto, che si tornò a parlare della concentrazione di mosto; e fu appunto allora che anche per parte nostra incominciarono gli studii per l’impianto di quest’Industria nella nostra Provincia, che si presentava come la più adatta, per l’elevato grado zuccherino dei mosti che vi si producono, superiore a quello di tutti gli altri d’Italia».[12]